Память избирательна, даже если речь идёт о самой дальней памяти предыдущих поколений длиной больше 80 лет – с начала блокады – 8 сентября.

Гулкие шаги по квартире в знаменитом Толстовском доме на улице Рубинштейна. Дед стучит по полу своей неизменной палкой, а старенькая соседка Вера Сергеевна вышагивает, на каждом плече – по голубю-красавцу…

За окнами, заклеенными широкими белыми лентами, слышны разрывы снарядов, в комнате – мерный звук метронома, стоящего на рояле, – мама говорила, что с ним как-то спокойней.

Старинные часы в блокаду упали со стенки в прихожей в валенок и замолчали до конца войны. Дед их пытался чинить, всё – напрасно, пока сами не ожили (правда, сейчас снова пришло время их чинить)…

Прадед, умерший на 7-й линии Васильевского острова, и, как тысячи ленинградцев, похороненный в братской могиле на Пискарёвке… Всё это из блокадной истории только моей семьи…

«Жив, здоров, целую, Шурик…»

Бабушка утверждала, что с детьми «трудно только первые сорок лет», а у неё самой – «переходный возраст – с этого света на тот…»

Её сын дядя Саша ушёл на фронт несовершеннолетним, приписал себе два года. Провоевал всю войну, вернулся с Орденом Красного знамени. Письма оттуда писал немногословные – всего четыре слова:

«Жив, здоров, целую Шурик».

А про деда всегда говорили: «Как заговоренный…»

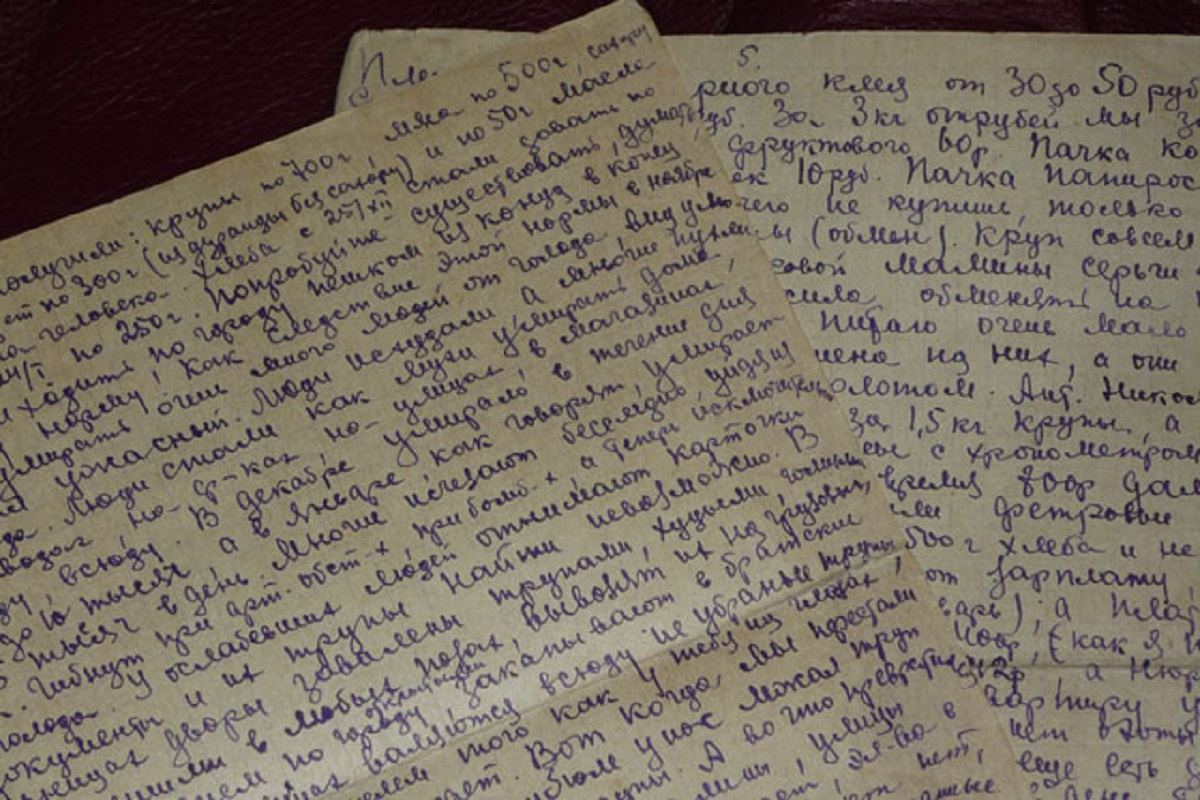

Блокадные дневники

Тогда многие вели дневники, и ещё тогда мои близкие стали ими интересоваться. Правда, собирать всерьёз начали только спустя годы, для статей и журналистских расследований – не только в памятные даты...

Дед до самой смерти (а умер, когда ему было уже крепко за девяносто) не любил вспоминать и, тем более, рассказывать о том, что тогда происходило – организовывал переброску детей из города по Дороге Жизни.

А вот о революционном времени говорил с удовольствием. Например, как служил в оркестровой кавалерии царской армии. Гордо поднимал бровь, вспоминая: «Я играл соло в «Жизни за царя, и мне чаевые давали!». Или: «То белые, то красные, то зелёные – чёрт их не разберёт! – шесть раз в семнадцатом-восемнадцатом ставили к стенке». Но смерть обходила его стороной…

После того, как его не стало, в ворохе документов и снимков домашнего архива отыскали случайно короткую запись:

«27/01-42. Реквием, блокада. Соседи с малыми вымерли. Всё – лёд. Живу, а уже не должен…».

«Умирал, как взрослый…»

Потом мне много доводилось писать о блокаде. Убедилась, что обязательно надо читать и перечитывать написанное очевидцами тех событий… Особенно потряс принесённый двумя читателями в редакцию газеты «Петербургский Час пик», где тогда работала, дневник Ангелины Крупновой-Шамовой:

«К началу блокады у меня было трое детей. Четвертый – Федор умер на 81-й день своей жизни, вслед за дочкой, которой было 8 лет, 9 месяцев и 15 дней...»

«Умер Феденька, Федор Константинович. Я его взяла из яслей уже безнадежного… Умирал, как взрослый. Вскрикнул как-то, глубоко вздохнул и выпрямился. Я его завернула в одеяльце – конверт, очень красивое, шелковое, и понесла в милицию, где выписали похоронное свидетельство. Отнесла я его на кладбище, здесь же нарвала цветов, в землю его положили без гроба и закопали… Я даже не могла плакать…»

Из послевоенных записей:

«В 1947 году я должна была получить медаль многодетной матери. Мои дети: Костя, Милетта (умерла в 1942 году, 8 лет, 9 месяцев, 15 дней), Кроня, Надя, Коля — пятеро детей. Федю не засчитали... Но разве моя вина, что он умер на 81 день своей жизни, что в Ленинграде был голод и не было молока...»

«Карфаген» на дне Ладоги

Капитан Константин Овчинников на протяжении многих лет исследовал глубины Ладоги. Бороздил просторы там, где проходила Дорога жизни, точно зная, что на дне – «Карфаген»…

«Баржи тонули, «полуторки», «трёхтонки» проваливались под лед... Однажды нашли машину – целехонькую, колеса упругие, как будто вчера накачали… А как-то в «трёхтонке» обнаружили целый клад: ящик водки 1942-го. На страх и риск попробовали – вполне оказалась пригодной для пития… Ещё у одной «полуторки» на руле выбито: «Миша и Надя»…

Это строчки из дневника потомка древнего мастерового рода (его предок в свое время изготавливал деревянные игрушки для Петра I) Владимира Безнина.

«Мы перестали бояться мертвецов…»

«С 8 сентября нас начали бомбить… Эвакуировали людей в малом количестве, все было организовано очень плохо. Детей возили не в ту сторону – в такие районы области, которые бомбили до приезда туда детей, и вскоре они были заняты… …

Всё завалено трупами — худыми, голыми, застывшими в любых позах... Вот когда мы перестали бояться мертвецов... Если это все переживем, выдержим, нам каждому будет по 120 лет. Вот какой у нас эксперимент, вы и представить себе не можете…»

(Из письма родным учителя физики 37-й ленинградской школы Варвары Однолетковой).

Машины – по Ладоге…

«Машины по Ладоге шли в очень сильные морозы – сорок-пятьдесят градусов. Помню машину с погибшими ремесленниками – шинельки и фуражечки тоненькие, все до одного замерзли: ледяные, застывшие лица… А тут – небывалое: все началось с красного полукруга, небо как будто распахнулось. Пока северное сияние длилось, мы успели подумать о том, как страшно устали от войны…»

Это из воспоминаний регулировщица Дороги Жизни – 23-летней Веры Миловидовой.

Как билось сердце метронома

«В Ленинградском Доме радио старшим техником я состояла на службе почти до конца войны. Мы следили за тем, чтобы метроном не затихал ни на секунду – выставляли на определенный ритм. Сердце метронома, как сердце города, билось то часто («начинается артобстрел города»), то редко («в городе все спокойно»). В пустых коридорах эхом отдавался каждый шаг… Тогда поняла: выжить можно только тогда, когда люди остаются людьми», – вспоминала «смотритель метронома» Нина Курбатова.

Правда, обжигающая льдом

«2/X – 1941. Я очень виноват перед своим роялем: обижаю его каждый день, вынужденно тренируя движения рук. Заставляю его звучать не для музыки. Единственным оправданием служит то, что цель тренировки – изучение жизни, реакций… Стараюсь все же не делать его наковальней для пальцев – молотков…»

«15/III 1942. Сегодня нам, как никогда и в жизни, и в искусстве, необходима правда – пусть даже и обжигающая льдом и холодом…»

Из дневника замечательного музыканта, пианиста, дирижера, профессора Консерватории, некогда работавшего со многими знаменитыми оперными певцами (аккомпанировал самому Шаляпину), Михаила Алексеевича Бихтера (1881-1947).

У каждого времени свои риски, собственные истории жизни и смерти. Но, как правильно считали очевидцы тех событий, «выжить можно только тогда, когда люди остаются людьми».

В моменты бедствий музыка необходима

Дневник Михаила Бихтера передал сын автора своей день за днём изложенной в дневнике историей – художник Александр.

В записях консерваторского профессора удивительным образом соединились размышления об искусстве, философии, мироустройстве и тяжелые думы о том, как губительна война, как непросто выжить и при этом сохранить духовные и культурные ценности. Когда уже шла война, он рассуждал об искусстве, человечности и «времени народных бедствий», продолжал писать и в блокаду…

«2/VIII – 1941. Истинная демократия заключается в том, чтобы, как можно меньше стесняя людей своим существованием, помогать им жить…».

«16/VIII – 1941. Родные мои, может случиться, что мы проводим под одной крышей и даже в этой жизни вообще последние дни совместного существования…».

«22/VIII – 1941. Я спрашиваю себя: нужна ли музыка? И отвечаю: да, необходима. Как воспитательная стихия. Ибо люди, как вполне доказывают политические концепции и война, еще очень грубы. Как история эмоциональной жизни, выращенной чувством слуха. Как язык общения состояниями, продолжающими речь, то есть общение понятиями. Музыка – область непосредственной необходимости для жизни…».

«25VIII – 1941. Кто хочет понять законы музыкальной выразительности звуковых концепций, как отражение душевной жизни человека, должен изучить нотный язык композиторов со стороны взаимосвязи нотных знаков и содержания, выражаемого этими знаками. В них отражается духовный путь народов и этот голос не должен замолкать, особенно во время народных бедствий. Музыка своим чувством, доступным всем людям, должна объединять народы…».

«Если мы это все переживем, каждому будет по 120 лет», – написала в письме из 1942 года учитель ленинградской школы. А в блокадном дневнике музыканта и профессора Михаила Бихтера содержится актуальное для всех времен утверждение: «Нам, как никогда, и в жизни, и в искусстве, необходима правда – пусть даже обжигающая льдом и холодом…».

Евгения Дылева

Фото: Валентин Илюшин/Online47