В рамках цикла «80 судеб Великой Победы» Online47 и «Общая газета Ленинградской области» продолжают рассказывать о тех, кто в годы Великой Отечественной войны стал символом несгибаемого духа и стойкости. Среди этих героев — инженеры Обуховского завода, которые, несмотря на голод, холод и смерть, продолжали работать, любить и верить в Победу.

Воспоминания о них сохранились благодаря блокадным дневникам, хранящимся в Президентской библиотеке. Эти записи — не просто архивные документы, а живые голоса тех, кто выстоял в 872-дневном аду. Что заставляло их каждый день вставать и идти на завод под бомбежками — рассказываем в материале Online47.

Память на страницах телефонной книжки

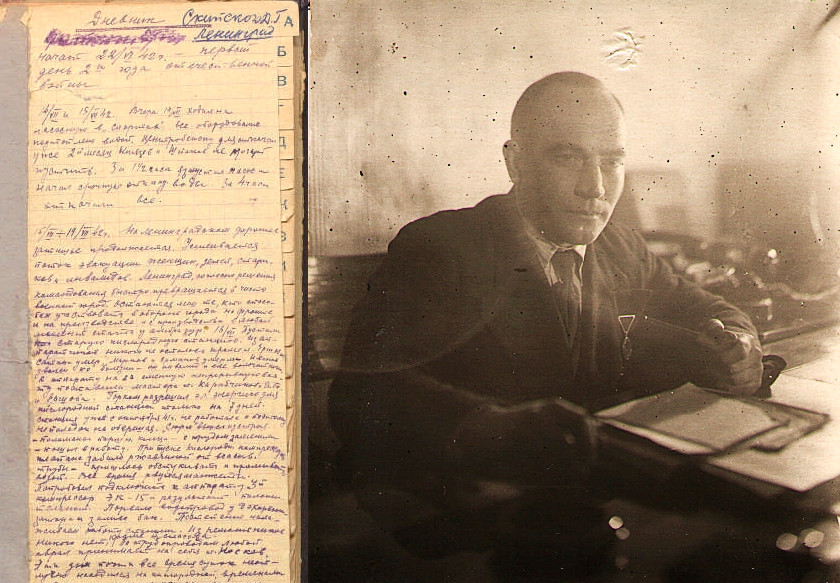

Дмитрий Григорьевич Скипский, заместитель главного энергетика завода «Большевик» в 1942-1943 годах, вел свой блокадный дневник на листах телефонной записной книжки с алфавитом. Этот скромный формат стал для него способом фиксировать не только события, но и свои мысли, надежды и боль. Его записи — это подробный отчет о жизни завода, который, несмотря на осаду, продолжал работать, обеспечивая Ленинград энергией и продукцией для фронта.

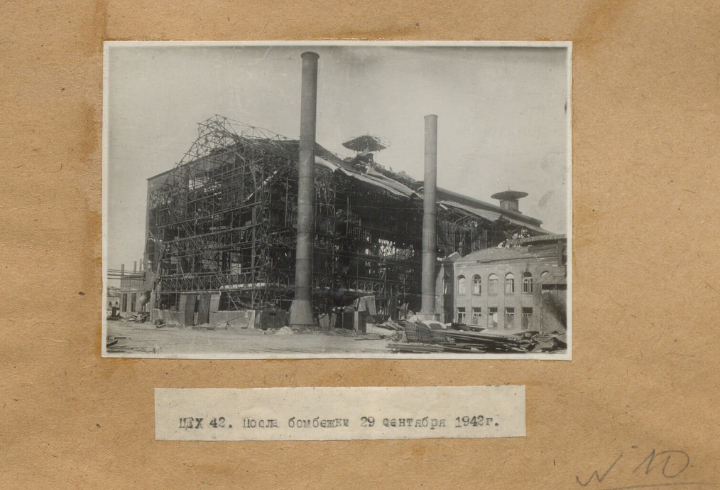

«Первая бомбежка города 6 сентября 1941 года», — лаконично отмечает Скипский, словно стараясь уместить весь ужас того дня в одну строку.

Позже он пишет: «12 ноября 1941 года норма хлеба с 350 граммов была снижена на 250 для рабочих, а служащим 125 граммов». Эти цифры — не просто статистика, а приговор, который заставлял людей балансировать на грани жизни и смерти.

Но даже в самые темные дни Скипский находил место для света:

«23 июня 1942 год. Ничего существенного, только полное затишье. Ни тревоги, ни выстрелов. 24 июня 1942 года затишье продолжается. Прекрасная теплая погода и лазурное небо — изредка в стороне от города постукивают зенитки по разведчикам…»

Эти строки — словно глоток воздуха в удушающей атмосфере блокады. Они напоминают, что даже в осажденном городе люди замечали красоту неба и радовались минутам тишины.

Скипский пережил блокаду и остался верен своему заводу до конца. С 1948 года он работал главным механиком, затем начальником ТЭЦ, а позже главным энергетиком. Его труд был отмечен медалями «За оборону Ленинграда», «За трудовую доблесть» и орденами Трудового Красного Знамени. До 1979 года, уже будучи на пенсии, он продолжал работать старшим инженером-технологом, словно не мог представить свою жизнь без завода.

Шесть тетрадей Сергея Боронина

Еще один голос блокадного Ленинграда — дневник Сергея Михайловича Боронина, начальника Центральной заводской лаборатории завода «Большевик». Шесть тетрадей, заполненных его записями, — это не только хроника событий, но и свидетельство человеческой стойкости. Первая запись, сделанная синими чернилами 20 ноября 1941 года, начинается с сожаления:

«Как жаль, что сия мысль, мысль писать дневник, т.е. короткие заметки о моей жизни в Ленинграде, пришла мне так поздно...».

Боронин посвящает дневник своей жене, называя его воспоминанием о долгой разлуке. Вклеенные вырезки из «Ленинградской правды» с фронтовыми сводками добавляют его записям документальной точности.

Осенью 1941 года ситуация на заводе была критической. «Положение без перспектив», — пишет Боронин, описывая, как из-за нехватки топлива и энергии останавливались мартеновские печи. Но завод не сдался.

Под руководством Боронина в лаборатории разрабатывали технологии, которые помогали выживать. Здесь производили патоку из декстрина для больных дистрофией, витаминный настой из хвои для профилактики цинги, антикоррозийные составы для орудий и труб. За разработку специальной массы для минометов Боронин получил Государственную премию.

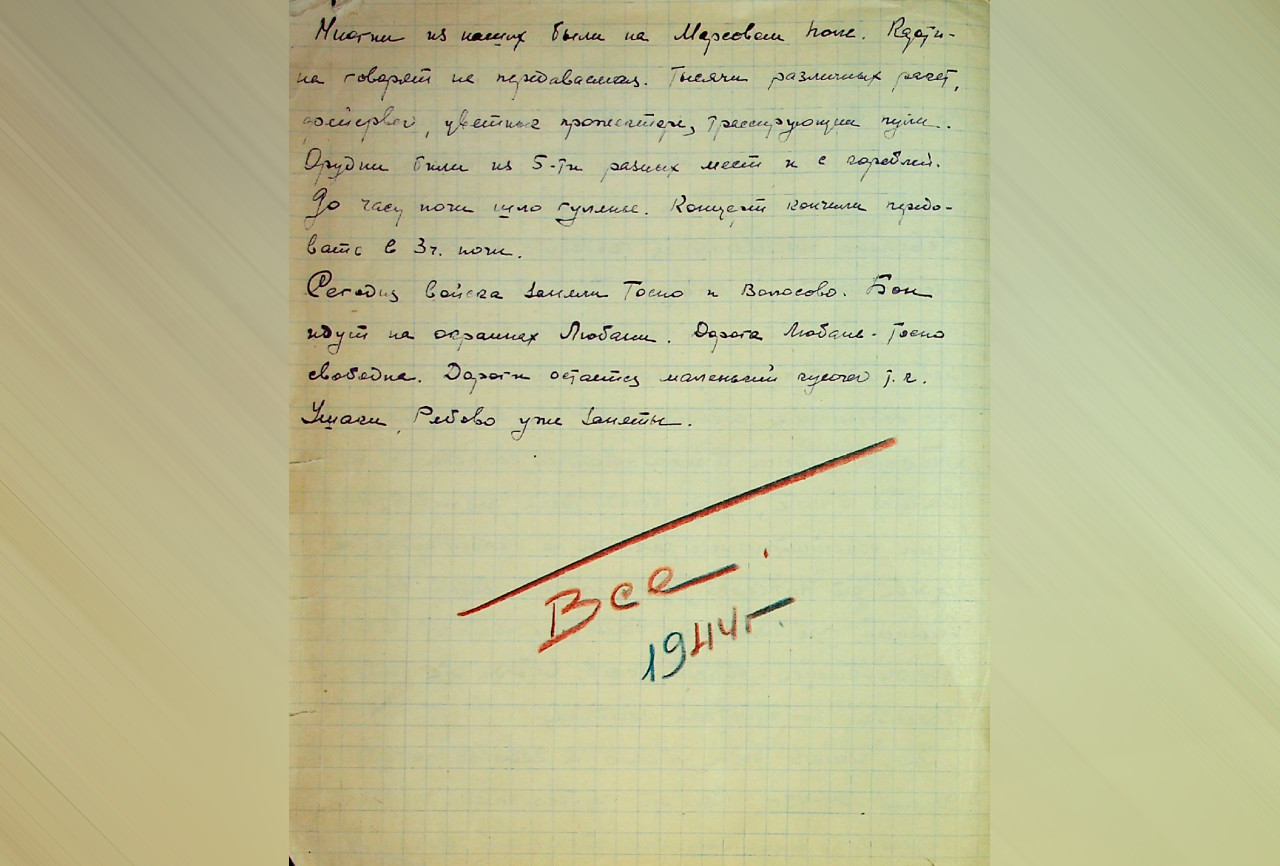

Его записи о дне освобождения Ленинграда, 27 января 1944 года, полны ликования: «Слушай, Ленинградский фронт, слушай, великий город, ты выдержал и победил! Слушай, страна!». Он описывает, как город праздновал победу:

«Тысячи различных ракет, фейерверки, цветные прожектора, трассирующие пули. Орудия били из пяти разных мест и с кораблей. До часу ночи шло гуляние».

Последняя запись 1944 года — короткое, но емкое: «Все».

После войны Боронин продолжил работу на заводе, а в 1945-1946 годах участвовал в Правительственной комиссии в Германии, изучая химическую промышленность. В 1966 году он ушел на пенсию, оставив после себя не только научные достижения, но и дневник, который стал бесценным свидетельством эпохи.

А эти записи, наполненные болью, надеждой и верой, напоминают нам: пока есть те, кто готов бороться, ничто не сломит дух великого народа.

Фото: Президентская библиотека