Накануне, 27 октября, в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная профилактике сосудистых заболеваний и организации системы помощи в Петербурге и Ленинградской области. В ходе мероприятия, приуроченного ко Всемирному дню борьбы с инсультом, эксперты рассказали о профилактике инсультов, системе оказания своевременной помощи и лекарственном обеспечении. Все самое главное — в материале Online47.

Позитивные тенденции и факторы риска

Несмотря на то, что сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности, система здравоохранения добилась значимых положительных изменений в этом направлении. В частности, как уточнил первый главный внештатный специалист-невролог Комитета по здравоохранению Петербурга Игорь Вознюк, удалось на 10% снизить долю летальных исходов в острой стадии инсульта — с 26 до менее 16 на 100 человек.

«В целом пациенты с проблемами сердечно-сосудистой системы стали строже следить за своим здоровьем. Есть две позитивные вещи: снижение общего числа заболевших инсультом и снижение числа умерших в острой стадии заболевания, — отметил Игорь Вознюк. — В течение года у нас колебания пациентов, поступивших в терапевтическое окно с января по октябрь, составляет примерно 20-26%. Причем существует определенная зависимость, если больше информации появляется в СМИ, то как-то люди больше обращают внимания, цифра подрастает. Но сейчас начинается сезон, сейчас мы ожидаем более сложную погоду, более тяжелые условия».

Как связаны приближение зимы и учащение случаев инсульта рассказал заведующий научно-исследовательской лабораторией неврологии и нейрореабилитации, профессор кафедры неврологии с клиникой НМИЦ им. В. А. Алмазова, председатель Ассоциации неврологов Петербурга и Ленобласти Станислав Янишевский:

«Много тех, кто перенес инсульт, цифра стабильна в течение продолжительного времени. А дело все в том, что инсульт — это многофакторное заболевание. Повлиять может даже обстановка за окном. Что имеется ввиду? В конце года люди реже выходят на улицу, так еще и напряженность на работе нарастает, нужно закрывать задачи. Повышается эмоциональное напряжение, тревога, давление растет, а если люди мало двигаются, нарушается система циркуляции крови, в венах ног могут образовываться эмбологенные массы. Поэтому и призываем не менять образ жизни, оставаться активными, жить точно так же, как и летом».

Между тем самым распространенным фактором риска принято считать артериальную гипертензию, лечение которой в свою очередь тоже имеет определенные нюансы. Иногда человеку, который давно страдает заболеванием, назначают агрессивную антигипертензивную терапию, но иногда это приводит к дальнейшему развитию ишемии при быстром снижении артериального давления, появляются негативные симптомы и пациент отказывается от такой терапии — в результате имеем неэффективную профилактику.

«Все время сталкивается с ситуациями, когда пациенты ссылаются на дороговизну средств для вторичной профилактики. Много лет работает система льготного лекарственного обеспечения, особенно для пациентов, которые перенесли нарушение мозгового кровообращения. И если следовать технологиям обращения в поликлинику и со своим терапевтом, кардиологом, неврологом, то большинство необходимых лекарственных препаратов пациент может получать абсолютно бесплатно».

Путь от инсульта до выздоровления

В 47-м регионе система оказания помощи пациенту с инсультом развивается с 2014 года, и сегодня на территории создана сеть сосудистых центров, которая представлена семью первичными сосудистыми отделениями (ПСО) и одним региональным сосудистым центром на базе Ленинградской областной клинической больницы (ЛОКБ).

Но начинается все с вызова пациентом бригады скорой медпомощи. По словам главного внештатного специалиста-невролога комитета по здравоохранению Ленобласти, руководителя регионального сосудистого центра для больных с инсультом ЛОКБ Натальи Жуковской, в регионе функционирует 19 станций скорой медицинской помощи (СМП), восемь из которых уже объединены единым координационным центром.

«В дальнейшем все бригады будут подчиняться одному оперативному штабу станции СМП для того, чтобы более оперативно была возможность регулировать выезды бригад и сократить время пути до пациента с подозрением на инсульт, — заявила Наталья Жуковская. — После пациент может попасть в одно из ПСО».

Последние равномерно распределены по территории 47-го региона и организованы во Всеволожской, Гатчинской КМБ (клинической межрайонной больнице), а также Тихвинской, Выборгской, Тосненской, Волховской и Кингисеппской МБ.

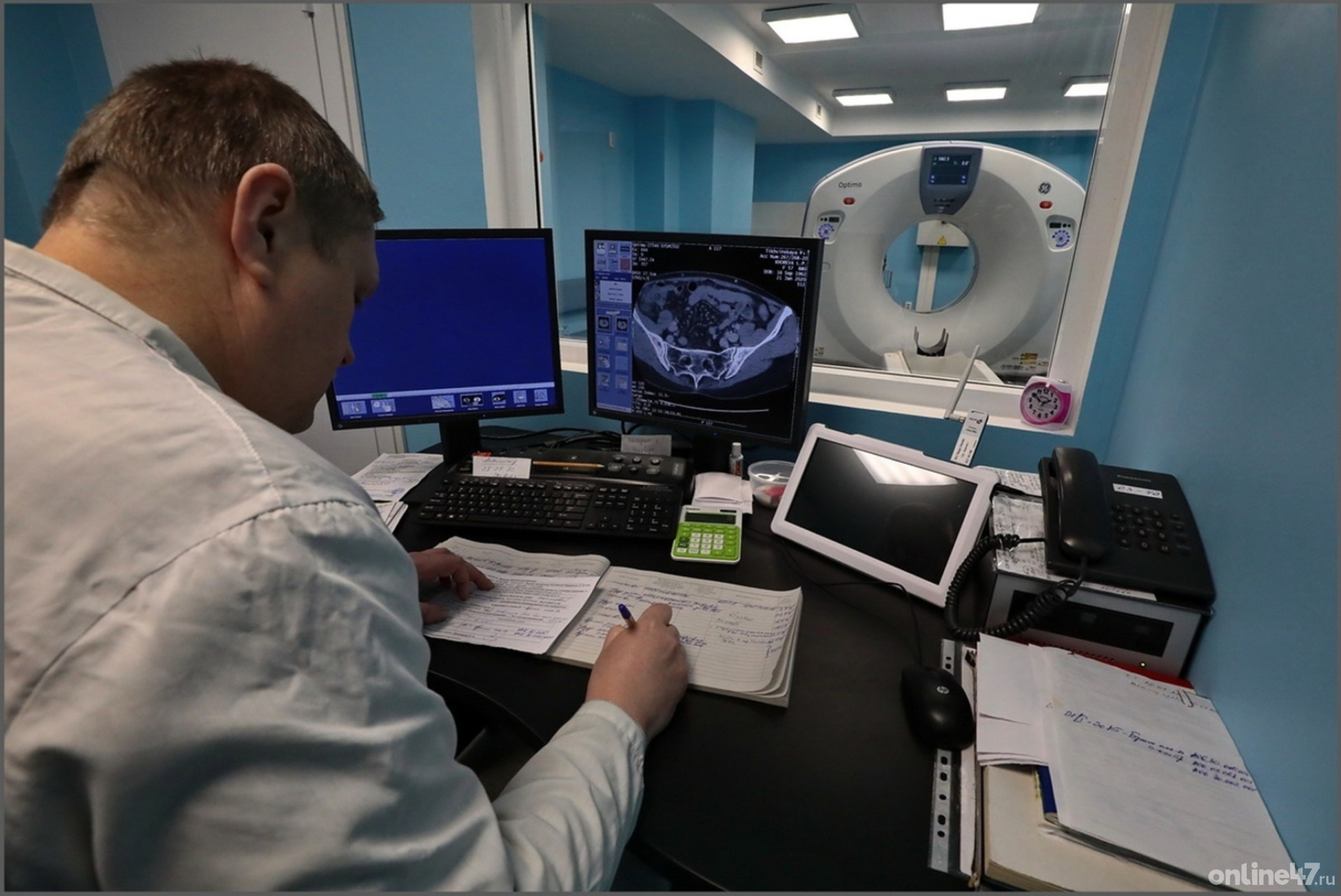

«Вне зависимости от прописки пациента, а объем помощи в субъектах РФ равный, его в подавляющем большинстве случаев скорая привезет в ближайшее ПСО. Там его экстренно обследуют, — уточнила Наталья Жуковская. — Все наши ПСО и РСЦ обладают фактически одинаковыми возможностями по обследованию пациента с инсультом и имеют достаточную материальную, кадровую и финансовую базу для того, чтобы помощь оказывалась в полном объеме».

В то же время в трех отделениях, а именно, в Гатчине, Всеволожске и Тихвине, хоть и называются эти учреждения ПСО, в них предусмотрена также возможность выполнения и эндоваскулярной реперфузии, то есть это так называемые ПСО+.

Когда пациент находится в ПСО и ему требуется дополнительная консультация специалиста, где нет возможности выполнения процедуры тромбоэмболэктомии, то по телемедицинской консультации со специалистами регионального сосудистого центра (РСЦ) его могут перевести в РСЦ ЛОКБ для прохождения дальнейшего лечения.

«Поскольку мы отличаемся от Петербурга прежде всего площадью, которую занимает регион, то мы используем для перевода пациентов к нам в региональный центр или так называемые ПСО+ для выполнения эндоваскулярных методов лечения как системы санитарной авиации, так и стандартную транспортировку бригадой скорой медпомощи, — рассказала Наталья Жуковская. — Что же касается помощи пациентам с геморрагическим инсультом, то при появлении такого пациента в системе ПСО в течение 40 минут все они проконсультированы с дежурным нейрохирургом регионального сосудистого центра. И далее уже ситуация может развиваться тремя путями: перевод в РСЦ, консервативная тактика ведения, выезд дежурного нейрохирурга в лечебное учреждение».

В течение девяти месяцев текущего года, как уточнила спикер, дежурные нейрохирургии выезжали в стационары уже 98 раз. После операции пациент остается долечиваться в учреждении, его обследуют, а потом он может быть переведен в отделение реабилитации.

В дальнейшем, когда пациент заканчивает лечение в условиях ПСО или РСЦ, его могут перевести в отделение реабилитации, наиболее крупное из которых организовано в условиях Тихвинской КМБ. Кроме того, в этом году начало активно работать и развиваться Ленинградский областной центр медицинской реабилитации, который базируется в городе Коммунар.

«Пациент с инсультом проходит через организованную систему оказания помощи от скорой медицинской помощи до госпитализации в реабилитационное отделение либо перевод на амбулаторный этап реабилитации, — заключила Наталья Жуковская. — По итогам девяти месяцев 2025 года мы выполняем целевые показатели оказания медпомощи и имеем хороший процент травматиза (на уровне 10%) и достаточное количество эндоваскулярных реперфузии (более 4%). В дальнейшем планируется организация ПСО в Токсовской МБ и в когорту ПСО+ войдет Выборгская МБ, которая организует отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения».

В завершение мероприятия спикеры напомнили о том, что любому пациенту ни в коем случае не нужно выбирать учреждение по принадлежности к субъекту РФ, нужно ехать в самое ближайшее ПСО или РСЦ, потому что тот самый «золотой час» — это 4,5 часа в течение которых можно применить наиболее эффективные меры помощи, либо в течение от 6 до 12 часов. Чаще всего, это совсем небольшое окно, в которое критически важно успеть.

Фото: Валентин Илюшин/Online47